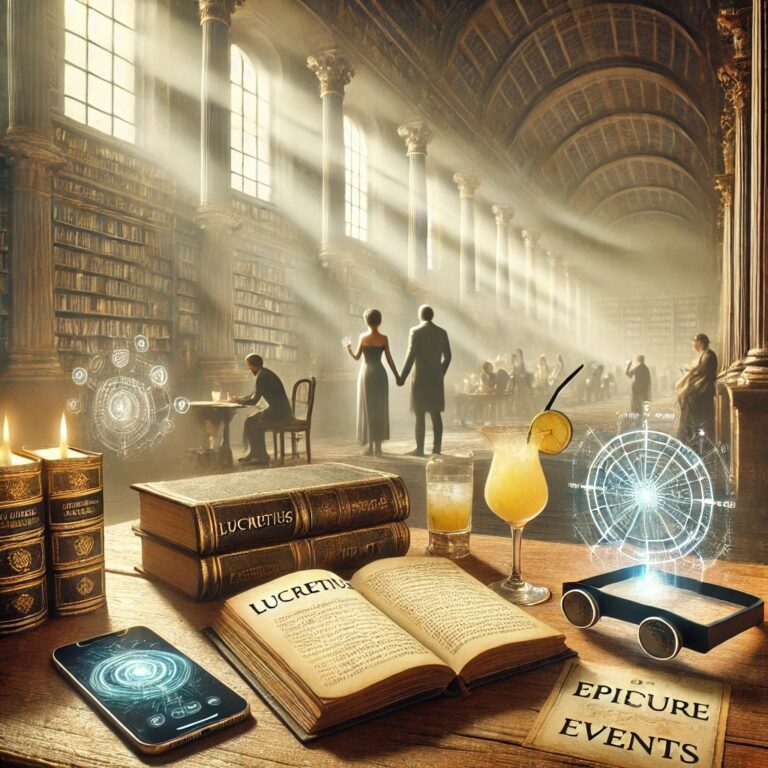

AH! LUCRÈCE...

ÉPICURE ? ou LUCRÈCE ?

Lucrèce a transformé la philosophie épicurienne, qui était à l’origine une quête minimaliste et intellectuelle de la paix intérieure, en une philosophie de vie plus vibrante et accessible, embrassant les plaisirs des sens et des arts, la beauté du monde naturel et la jouissance de la vie, en contraste aux superstitions de l’époque (dont certaines sont -malgré tout- encore plus ou moins présentes aujourd’hui).

Ceci explique en grande partie pourquoi, lorsque nous parlons de « l’esprit épicurien » aujourd’hui, nous pensons souvent à un mode de vie centré sur la bonne nourriture, le vin (pour certain(e)s) et les plaisirs — des idées qui sont plus alignées sur la réinterprétation de Lucrèce qu’avec la doctrine originale d’Épicure.

GRÀCE À UNE CERTAINE CHANCE

Si notre cher Lucrèce n’avait pas existé, on ne parlerait probablement pas d’esprit épicurien tel qu’on l’entend de nos jours (et peut-être pas du tout sans un certain « Poggio Braciolini »… pour ce dernier « vrai ou moins vrai » ? qu’importe! personne ne s’en plaindra). C’est parti…

Depuis des millénaires, les êtres humains ont cherché le bonheur à travers la joie, la sérénité et les moments partagés.

Des enseignements d’Épicure en Grèce antique aux poèmes de Lucrèce à Rome, cette quête a transcendé toutes les frontières et les époques.

Lucrèce, en magnifiant la philosophie d’Épicure, a su insuffler une nouvelle dimension à l’épicurisme, célébrant

et sublimant non seulement les plaisirs simples, mais aussi l’intensité des meilleurs moments de la vie.

Mais l’histoire est bien plus fascinante…

Épicure (341-270 av. J.-C.) a fondé une école de pensée prônant le bonheur par la recherche du plaisir simple et la tranquillité de l’âme. Ses idées, transmises par ses disciples, ont influencé de nombreux penseurs, dont Lucrèce (99-55 av. J.-C.), un poète et philosophe romain.

Lucrèce a magnifié la pensée épicurienne dans son poème philosophique « De Rerum Natura » (De la nature des choses), où il prône une vie équilibrée et la jouissance des plaisirs simples.

Cependant, avec l’avènement du christianisme, les œuvres de Lucrèce ont été oubliées et l’épicurisme est tombé dans l’oubli. Selon une histoire souvent racontée, un érudit, humaniste et l’une des premières figures de la Renaissance, -Poggio Bracciolini- aurait redécouvert le manuscrit de « De Rerum Natura » dans une abbaye en Allemagne en 1417.

Ce texte, longtemps perdu, a été copié et diffusé, jouant un rôle crucial dans la redécouverte des idées épicuriennes durant la Renaissance.

Sans cette redécouverte, la philosophie épicurienne telle que nous la connaissons aujourd’hui n’aurait peut-être pas eu l’impact qu’elle a eu sur la culture et la pensée occidentale.

Réinterprétation du plaisir

Épicure : Épicure mettait l’accent sur l’ataraxie (la paix de l’esprit) et l’aponie (l’absence de douleur) comme les formes les plus élevées de plaisir. Il prônait un style de vie minimaliste où des plaisirs simples, tels que le pain, l’eau et les conversations philosophiques, étaient suffisants pour atteindre le bonheur. L’excès et le luxe étaient considérés comme des sources potentielles d’anxiété et de perturbation.

Lucrèce : Bien que Lucrèce ait conservé l’importance de la paix intérieure, il a élargi la portée de ce qui pouvait être considéré comme plaisant. Il a présenté la quête épicurienne du plaisir de manière à permettre des expériences plus tangibles et sensorielles, comme la bonne nourriture, le vin et l’art. Cette interprétation plus large rendait la philosophie plus accessible et attrayante pour ceux qui ne se contentaient pas du minimalisme.

Célébration de la nature et des sens

Épicure : Épicure encourageait une appréciation de la nature, mais dans le cadre de sa compréhension scientifique, afin de réduire la peur et la superstition. Son attention se portait sur le plaisir intellectuel découlant de cette compréhension.

Lucrèce : Dans son poème, Lucrèce célèbre la beauté et la richesse du monde naturel et des sens humains. Ses descriptions vives du monde physique et des plaisirs sensoriels rendent son épicurisme plus vivant et ancré dans l’expérience quotidienne. Cette célébration des sens contribue à l’idée d’une « bonne vie » remplie d’expériences variées et enrichissantes.

Accent esthétique et hédoniste

Épicure : Épicure considérait le plaisir comme l’absence de douleur et de trouble, plutôt que comme une indulgence active.

Il mettait en garde contre les dangers potentiels des désirs excessifs.

Lucrèce : Lucrèce, tout en valorisant toujours la modération, a insufflé à l’épicurisme une vision plus positive du plaisir, incluant des expériences esthétiques et hédonistes. Son œuvre n’encourage pas l’hédonisme au sens d’une indulgence effrénée, mais présente plutôt un monde où le plaisir et la quête du bonheur sont vus comme naturels et vertueux. Ce changement a contribué à associer l’épicurisme à une vie de jouissance et de luxe.

Détachement de la peur et de la superstition

Épicure : Épicure cherchait à libérer les gens de la peur des dieux et de la mort en promouvant une compréhension rationnelle de l’univers.

Lucrèce : Lucrèce a amplifié ce message en démontrant comment la compréhension du monde naturel, grâce à la philosophie épicurienne, pouvait mener à une vie sans peur et pleine de plaisir. Son insistance sur l’absence de peur comme chemin vers le plaisir a contribué à la notion plus large de vivre une vie insouciante et agréable.

Influence culturelle et mécompréhension

Au fil du temps, l’interprétation plus accessible et poétique de l’épicurisme par Lucrèce est devenue plus influente que les enseignements originaux d’Épicure. Alors que ses idées se répandaient, notamment pendant la Renaissance et les périodes ultérieures, elles ont souvent été simplifiées ou mal comprises. L’accent mis sur le plaisir sensoriel, la jouissance de la vie et la liberté de la peur est devenu le thème dominant, éclipsant les aspects plus minimalistes et intellectuels de la doctrine d’Épicure.